INDOCHINE – CORÉE – ALGÉRIE – TUNISIE – MAROC – OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

La Guerre au Liban (1975 – …)

Fiche du site MEMOGENWEB sur Christian BERNARD

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?table=bp&id=5547952

ou à partir du lien opérations extérieures (OPEX)

Témoignage vidéo de 35 minutes du général Jacques DESCAMPS enregistré en mars 2019 en Deux-Sèvres par le lieutenant colonel Pascal Hémmerlé, le colonel Bernard Fontaine, et la réalisation technique de Bernard de Litardière.

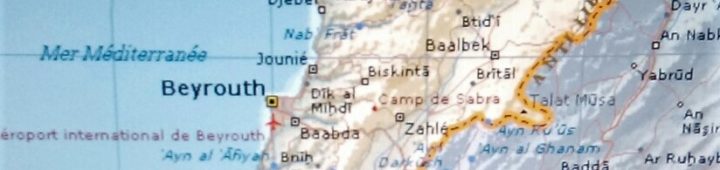

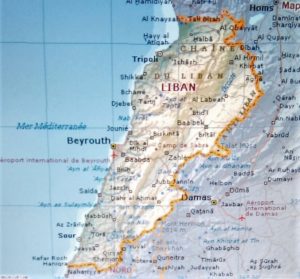

Le Liban

Le 13 avril 1975, avec la fusillade d’un autobus palestinien dans un faubourg de Beyrouth, commencent quinze ans de guerre civile au Liban, aux causes à la fois nationales et régionales. Le système institutionnel, économique et social du Liban repose, depuis le « Pacte national » de 1943, sur les appartenances confessionnelles. La présence des réfugiés palestiniens est perçue comme bouleversant cet équilibre confessionnel. Les accords du Caire de novembre 1969 légalisent la présence des Palestiniens et de l’OLP au Liban, que renforce l’expulsion armée de la résistance palestinienne de Jordanie en septembre 1970.

Alors que le partage du pouvoir favorise la domination politique et économique des chrétiens maronites, se constitue un mouvement hétérogène alliant, dans un premier temps, les exclus des richesses économiques – notamment les Chi’ites— et les adversaires du régime confessionnel ; le « Mouvement national » libanais en appelle à la solidarité de et avec la résistance palestinienne. Les phalangistes chrétiens feront d’abord appel à l’aide de la Syrie, qui intervient en 1976 et contribuera notamment au massacre du camp de réfugiés palestiniens de Tall-a-Za’atar, avant de se retourner contre ses premiers alliés.

La guerre civile, terrible et de plus en plus « confessionnalisée » se poursuivra tandis qu’Israël envahit le Liban en 1982. Les accords de Taëf d’octobre 1989 y mettent théoriquement fin.

La France entretient traditionnellement avec le Liban des relations privilégiées. Son action correspond à un engagement global qui s’exprime tant par un soutien politique que par une forte coopération économique et culturelle.

Cet engagement s’illustre notamment par la participation française à la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). La FINUL a été établie par les résolutions 425 et 426 du Conseil de sécurité. Elle a été déployée en 1978.

La FINUL a vu son mandat et ses effectifs renforcés et étendus par la résolution 1701, adoptée le 11 août 2006. Celle-ci a permis de mettre un terme au conflit de l’été 2006 entre Israël et les forces du Hezbollah au Liban et a fixé les paramètres d’un cessez-le-feu durable. La FINUL joue, dans ce cadre, un rôle essentiel en soutien à l’armée libanaise.

La mission principale de la Force est de contrôler la cessation des hostilités et le respect de la Ligne bleue et d’apporter une assistance au déploiement des forces armées libanaises (FAL) dans le sud du pays (effectif depuis l’automne 2006) et au rétablissement de l’autorité de ces dernières dans cette zone.

La FINUL a été transformée en une présence militaire renforcée avec un plafond de 15 000 personnels. Elle compte près de 11 400 personnels (décembre 2013). La France, avec environ 900 personnels, fait partie des contributeurs les plus importants derrière l’Indonésie (1 200 hommes) et l’Italie (1 100 hommes).

La résolution 2172 votée le 26 août 2014 a renouvelé le mandat de la FINUL jusqu’au 31 août 2015.

La situation au Liban est fréquemment évoquée au Conseil de sécurité :

— La question du Proche-Orient fait l’objet de débats publics trimestriels au Conseil de sécurité, ainsi que de consultations mensuelles, durant lesquels sont également évoquées les questions relatives au Liban.

— La mise en œuvre de la résolution 1701 fait l’objet tous les quatre mois d’un rapport du Secrétaire général qui est examiné en consultations privées par le Conseil de sécurité.

Le Conseil peut également être amené à examiner la question du Liban si la situation sur le terrain l’exige.

Enfin, la France a un rôle de chef de file sur le Liban et conduit les négociations du Conseil de sécurité sur ce sujet.

I. La première guerre du Liban (1975-1991) découle de vieilles querelles entre Israéliens et Palestiniens

Tout commence en 1969, suite aux « accords du Caire » qui légalisent la présence palestinienne dans les camps du Liban du sud. En 1970, les combattants palestiniens de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) sont chassés de Jordanie et installent alors leur base dans le sud du Liban. Puis en 1972, des opérations militaires et des représailles entre Israéliens et Palestiniens sur le territoire libanais enveniment les relations entre Palestiniens et l’État libanais.

1 – La guerre de « deux ans ». (avril 75- nov 76)

Le 13 avril 1975 des accrochages et des représailles ont lieu entre Palestiniens et Phalangistes (parti principal de la droite libanaise). Cet évènement marque le début de la guerre du Liban qui durera 15 ans.

Pendant près de huit mois, des combats opposent les milices chrétiennes conservatrices aux palestino-progressistes (Palestiniens et gauche libanaise) soutenus par la Syrie, qui proclame néanmoins sa neutralité.

Mais en Juin 1976, contre toutes attentes, un renversement d’alliance de la Syrie a lieu. En effet, celle-ci envoie des troupes au Liban à la demande du camp chrétien en mauvaise posture face aux forces palestino-progressistes, ce qui mène au départ de ces derniers.

Enfin, en Novembre 1976, la fin officielle de la guerre est déclarée. Le bilan est alors de 30 000 morts et 600 000 réfugiés. L’armée libanaise a éclaté en factions rivales et le territoire est alors contrôlé par une multitude de milices et de clans.

2 – Intervention de l’ONU et de la FINUL

En Mars 1977, l’assassinat de Kamal Joumblatt, chef du parti socialiste progressiste (PSP, druze) à proximité d’un barrage syrien relance le conflit.

Un an après, Israël occupe militairement le sud du Liban, c’est pourquoi l’ONU exige un retrait israélien par la Résolution 425. Il y a alors le déploiement de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Ainsi l’armée israélienne se retire partiellement en juin, laissant le contrôle du Sud Liban à la milice chrétienne du commandant Saad Haddad.

3 – Affrontement au sud Liban

En Avril 1979 le commandant Haddad proclame l’indépendance des zones chrétiennes du Sud-Liban et donne à sa milice le nom d’Armée du Liban Sud (ALS).

Cette indépendance amène à des affrontements entre Israéliens et Palestiniens au Sud-Liban en Juin 1981. Puis un an plus tard les Israéliens envahissent à nouveau le Liban et assiègent Beyrouth. Cette opération est appelée opération «Paix en Galilée».

Puis le 14 septembre 1982, le président Béchir Gemayel est assassiné à Beyrouth. Son frère Amine lui succèdera le 21.

4 – Retrait des forces internationales

En Avril 1983 un attentat-suicide chiite fait 63 morts à l’ambassade des Etats-Unis à Beyrouth. Mais la fin de la guerre est loin car la signature d’un accord de paix entre Israël et le Liban est refusée par les autorités palestiniennes en mai 1983.

De plus, un double attentat-suicide du Djihad islamique vise les contingents français (58 morts) et américain (241 morts) de la force multinationale en Octobre 1983.

En Novembre 1983 des affrontements entre l’OLP et les Syriens, appuyés par des dissidents palestiniens, ont lieu et Yasser Arafat ainsi que quelques milliers de ses partisans sont évacués sous protection française.

Puis en Février 1984, la milice chiite Amal prend le contrôle de Beyrouth-Ouest. Par ailleurs, les contingents militaires américains, britanniques et italiens de la Force multinationale quittent le Liban. Le mois suivant, une longue série d’enlèvements d’otages occidentaux commence. De son côté, la France annonce le retrait de son contingent de la FINUL et Le Conseil des ministres libanais décide la suppression du traité de paix de mai 1983.

5 – Tentative de paix

En Mai 1984 la formation d’un gouvernement d’union nationale est dirigée par Rachid Karamé. En Janvier 1985, le retrait des forces israéliennes du Liban est annoncé et s’achèvera en juin 1985.

En Mai 1985 a lieu la première «guerre des camps» entre la milice chiite Amal, soutenue par une partie de l’armée libanaise, et les Palestiniens.

Enfin en Octobre 1985 un accord pour un arrêt des combats est passé entre les trois principales milices libanaises: Amal (chiite), PSP (druze) et Forces libanaises (chrétienne). Mais Le président Gemayel le fait échouer.

C’est pourquoi de Mai1986 à avril 1987 une nouvelle «guerre des camps» entre Amal et Palestiniens survient.

6 – Aspect politique de 1987 à 1989

En Juin 1987 le premier ministre Rachid Karamé est tué dans un attentat. Il est donc remplacé par Salim Hoss. Mais c’est le général Aoun qui est désigné pour former un gouvernement provisoire. Cependant, celui-ci n’est pas reconnu par les musulmans qui forment un gouvernement parallèle à Beyrouth Ouest, dirigé par Salim Hoss.

Aoun, est alors à la tête d’un gouvernement de militaires chrétiens en mars 1989 et lance une «guerre de libération» contre les 33 000 soldats syriens présents au Liban.

7 – Les accords de Taëf mènent à la fin de la guerre

En Octobre 1989, la signature des Accords de Taëf qui établissent un nouvel équilibre entre les communautés, prévoient la dissolution des milices, le renforcement des pouvoirs du Premier ministre et la formation d’un gouvernement d’union nationale. Mais la Syrie maintient plus de 40 000 soldats au Liban.

En Novembre 1989, René Moawad est élu président par les signataires des accords de Taëf, mais il est assassiné dans le mois qui suit. Ainsi, Salim Hoss devient premier ministre et le général Emile Lahoud succède à Aoun en tant que chef des forces armées.

Puis de janvier à mars 1990, la guerre pour le contrôle du «pays chrétien» entre partisans du général Aoun et Forces Libanaises fait plusieurs milliers de morts. De plus en octobre, suite à cette offensive syro-libanaise, Aoun est évincé du pouvoir et se réfugie à l’ambassade de France. Il partira en exil en France en 1991. La guerre civile libanaise prend alors fin. Elle aura fait plus de 150 000 morts en 15 ans.

On pourrait croire que cette guerre civile vient de prendre fin, cependant le climat reste tendu car les répartitions de territoires ne sont pas réellement résolues. C’est pourquoi, environ 5 ans plus tard, les conflits recommencent pour se perpétuer jusqu’à aujourd’hui.

II. Les interventions de la France au Liban

Les interventions militaires françaises au Liban, depuis les années 1980, se sont faites dans le cadre des Nations unies. Trois grandes périodes caractérisent l’engagement français au Liban depuis 1978. Dans un premier temps, de 1978 à 1984, la mise en place de la première FINUL et de la force multinationale entraîne une augmentation continue des effectifs jusqu’à 2 800 hommes. Ensuite, à partir de 1984, la France se désengage progressivement du théâtre. En 2005, l’effectif réalisé n’est plus que de 200 personnels. Enfin, l’engagement français dans la FINUL 2, à l’été 2006, marque le début d’une nouvelle augmentation de la présence nationale dans le pays, qui a représenté environ 1 400 personnels.

1.La mise en place de la première FINUL et les opérations Epaulard et Diodon (1978-1984)

Les Nations unies ont mis en place en 1978, au sud du Liban, à la demande du gouvernement libanais, dans le contexte de l’invasion israélienne, une Force intérimaire des Nations unies au Liban, la FINUL (résolutions 425 et 426). La FINUL est alors dirigée par un général français, le général Jean Cuq. La France déploie un bataillon d’un effectif de 730 hommes au sein de la FINUL 1. Cette participation se maintient jusqu’en 1982 puis augmente pour atteindre 1 400 hommes en mai 1982.

Parallèlement, pour encadrer l’évacuation des éléments armés palestiniens de Beyrouth, l’opération «Epaulard», visant à la mise en place d’une Force Multinationale d’Interposition (FMI), est décidée entre juillet et septembre 1982. Cette FMI comprend 850 militaires français. A cette période, les effectifs globaux (FMI+FINUL) atteignent environ 2 200 personnes. La FMI ne dure que quelques semaines et se termine mi-septembre 1982.

Toutefois, la poursuite des combats, et en particulier les massacres de Sabra et Chatila après le départ de la FMI, entraîne la création, quelques semaines plus tard, d’une Force multinationale de sécurité à Beyrouth (FMSB). Dans le cadre de l’opération « Diodon », la France contribue à la FMSB. Les effectifs français atteignent 2 000 militaires à compter de mai 1983. Jusqu’au départ de la force en février 1984, à la suite des événements dits du « Drakkar » le 23 octobre 1983 (attentat qui provoque la mort de 58 soldats français), environ 2 800 personnels français sont engagés au Liban (dont 800 personnels FINUL).

A compter de février 1984, un bataillon français revient au Liban dans le cadre de la FINUL avec un effectif global de 1 390 personnes qui décroît progressivement pour représenter 200 militaires en 2005.

2. La création de la nouvelle FINUL et la base de Naqoura (2006 -…)

En septembre 2006, la mise en place de la nouvelle FINUL, faisant suite à la résolution 1701 adoptée pour mettre un terme au conflit de l’été 2006 avec Israël, porte les effectifs français à 1 650 hommes dans le cadre de l’opération « Daman ». Le général français Pellegrini commande alors la force.

Actuellement, la France fournit à la FINUL le chef d’état-major, et est responsable de la Quick Response Force (QRF) (force de réaction rapide). La France a également assumé le commandement de la FINUL maritime, dans le cadre de l’Euromarfor de l’été 2008, au mois de mars 2009. Ses effectifs étaient en 2006 d’environ 1 400 militaires, ce qui faisait d’elle le deuxième contributeur, après l’Italie, sur un effectif total d’environ 12 000 soldats.

Sur ce total, seulement 158 soldats étaient à Naqoura, base de commandement de la FINUL située à l’extrême sud du Liban, à la frontière israélienne, 42 d’entre eux étaient intégrés dans le quartier général.

Les autres soldats font partie de la composante de commandement et de soutien national du contingent français déployé au Sud-Liban, pas seulement à Naqoura.

Les unités déployées ailleurs qu’à Naqoura le sont soit comme éléments de contrôle de zone sous commandement d’un des deux secteurs de la zone, soit comme composantes de la Force de réaction rapide aux ordres du commandant de la FINUL.

3. La contribution française à la FINUL aujourd’hui

Présente depuis 1978 au Liban, la France est l’un des principaux pays contributeurs de la FINUL, avec près de 900 soldats déployés en permanence dans le cadre de l’opération Daman. La grande majorité d’entre eux arme la FCR, qui est directement placée sous les ordres du général commandant la FINUL et est en mesure d’agir au profit de tous les contingents déployés sur l’ensemble de la zone d’action, dans le cadre de la résolution 1701. Le volet naval de cette mission comporte en permanence plusieurs frégates déployées en force constituée (la Task Force 448). Leur mission : surveiller les approches maritimes du Liban et empêcher l’introduction d’armes par la mer.

Force Commander Reserve (FCR)

La FCR compte environ 870 militaires, qui sont notamment équipés de véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI), de véhicules blindés légers (VBL), de radars Cobra et de missiles sol-air Mistral. Placée directement sous les ordres du commandant de la FINUL, la FCR est en mesure d’agir au profit des bataillons déployés sur l’ensemble de la zone d’action.

Missions de la FCR :

· Une réserve d’intervention

La FCR est la force de réserve du général commandant la FINUL. Elle est en mesure d’appuyer les autres bataillons de la FINUL. Elle est dotée de capacités uniques sur le théâtre, en termes de détection d’aéronefs ou de projectiles. Basée à Dayr Kifa, elle est le principal moyen de réaction, de dissuasion et de coercition de la FINUL. Robuste, souple et réactive, elle constitue une véritable force au service de la paix au Sud Liban.

· Coopération étroite avec les FAL

Afin de favoriser la montée en puissance des forces armées libanaises (FAL) la FCR mène chaque jour des missions d’observation et de reconnaissance, de jour comme de nuit, lors de patrouilles conjointes.

Depuis février 2012, la FCR et les FAL suivent des entraînements communs. Chaque semaine, une section française et une section libanaise travaillent pendant cinq jours les savoir-faire qui leur permettront de remplir leurs missions communes. La FCR sert ainsi de laboratoire à la FINUL dans le domaine de la coopération avec les FAL.

· une force au service de la population

Agissant en étroite collaboration avec les autorités locales, la FCR conduit des actions de coopération civilo-militaire au profit de la population du Sud Liban, notamment dans les domaines du développement économique et social, de la santé et de l’éducation.

Composition de la FCR :

La FCR se compose :

d’une compagnie d’infanterie, équipée de VBCI,

d’un escadron d’éclairage et d’investigation, équipé de VBL,

d’une section de défense sol-air très courte portée, équipée de Mistral.

Elle comporte également une unité de commandement et d’appui, qui comprend notamment un peloton de circulation routière et une section du génie.

Le soutien logistique est assuré par la compagnie de maintenance adaptée au théâtre (CiMAT), qui entretient le parc d’engins et de matériel de la FCR pour lui assurer un haut niveau de capacité opérationnelle, et par une unité multifonctions logistique (UML), qui s’occupe du soutien de la FCR dans des domaines aussi variés que l’équipement du soldat, la restauration, la santé, ou encore, la production d’énergie.

Le commandement de la FINUL est assuré en alternance par un des pays contributeurs. Le quartier général de la FINUL se trouve à Naqoura, à l’extrême sud-ouest du Liban.

L’aire d’opérations de la FINUL, qui va du Litani, au Nord, à la Blue Line, au Sud, est divisée en deux grands secteurs :

– Un secteur ouest, sous responsabilité italienne.

– Un secteur est, sous responsabilité espagnole.

Chaque secteur est ensuite divisé en plusieurs « bataillons », placés sous la responsabilité d’un pays. Le secteur ouest comprend des bataillons italien, coréen, malaisien, ghanéen et irlandais. Le secteur est comprend des bataillons indonésien, népalais, espagnol, indien, et malaisien. Chaque bataillon assure la surveillance de sa zone.

La FINUL comprend également une Maritime Task Force, dont la mission est de surveiller les eaux territoriales libanaises et empêcher l’introduction d’armes au Liban par la mer.

Sur le plan politique, la crise syrienne a exacerbé la polarisation de la scène politique libanaise entre les partis du « 8 mars », favorables au régime syrien, ceux du « 14 mars », opposés à ce régime, et un pôle « centriste », comprenant notamment le chef druze Walid Joumblatt et l’ancien président Michel Sleiman. Les chrétiens sont divisés entre les partisans du Général Aoun, au sein du 8 mars, et les « souverainistes » du 14 mars (Samir Geagea et Amine Gemayel, notamment). Afin de préserver le Liban des retombées de la crise syrienne, qui divise profondément les Libanais, toutes les formations politiques ont souscrit, le 11 juin 2012, à l’initiative du président Sleiman, à la déclaration de Baabda, qui rappelle l’attachement de tous les partis à la stabilité du pays et à son unité, ainsi que la nécessité du soutien à l’armée libanaise.

Sur le plan sécuritaire, les retombées de la crise syrienne se sont aggravées et étendues depuis 2011. L’implication massive du Hezbollah en Syrie met notamment à mal la politique de dissociation. Plusieurs régions ont été touchées par les tentatives de déstabilisation alimentées par la crise syrienne et renforcées par l’arrivée au Liban de djihadistes venus de Syrie. La guerre en Syrie a entraîné l’arrivée d’un nombre considérable de réfugiés de Syrie : le nombre de ressortissants syriens enregistrés par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) atteint désormais 1,1 million, chiffre auquel il faut ajouter 50 000 réfugiés Palestiniens de Syrie selon l’office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et plusieurs dizaines de milliers de réfugiés non enregistrés.

Sur le plan humanitaire, les réfugiés représentent désormais plus d’un quart de la population libanaise, à l’exclusion des Syriens déjà présents au Liban avant le conflit, dont le nombre s’élève à plusieurs centaines de milliers. Il s’agit de la plus grande proportion de réfugiés par habitants au monde à l’heure actuelle. Cet afflux a contribué à tendre une situation économique et sociale déjà fragile, alors que le contexte politico-sécuritaire a tari la manne touristique, notamment le flux de visiteurs du Golfe. Il alimente les craintes des autorités et de la population dans une situation où les infrastructures et services de base (eau, électricité, éducation, etc.) sont sollicités bien au-delà de leur capacité.

La politique extérieure du Liban est largement contrainte par l’évolution des équilibres régionaux et par les crises qui secouent ses voisins immédiats, et ce en dépit de la fin de la tutelle syrienne en 2005.Le Liban est toujours formellement en guerre avec Israël et aucun cessez-le-feu permanent n’a été conclu entre les deux pays qui ont toutefois cessé leurs hostilités, en application de la résolution du conseil de sécurité des Nations unies 1701 d’août 2006. Depuis la guerre de 2006, les tensions avec Israël, au sud du Liban, restent présentes mais demeurent contenues.

Au conseil de sécurité des Nations unies, la France s’est mobilisée pour obtenir la déclaration présidentielle du 10 juillet 2013, qui marque l’attachement unanime des membres du conseil de sécurité à la souveraineté, à l’intégrité, à l’indépendance et à l’unité du Liban, tout en incitant les parties libanaises à respecter les engagements souscrits dans la déclaration de Baabda.

La France reste engagée au sein de la FINUL sous l’égide des Nations unies. La position française sur la FINUL s’inscrit aujourd’hui dans le cadre des conclusions de la revue stratégique publiée le 13 mars 2012, prévoyant notamment un renforcement de la présence des forces armées libanaises (FAL) et de la coopération entre les FAL et la FINUL. La France est engagée dans la force à hauteur d’environ 900 hommes. Elle arme principalement la Force Commander Reserve (FCR), unique réserve du théâtre déployable dans toute l’aire d’opérations. Avec l’effectif actuel de son contingent, la France est le 6ème contributeur de la force (derrière l’Indonésie, l’Italie, l’Inde, le Ghana et le Népal) et le deuxième contributeur européen derrière l’Italie, sur un peu plus de 10 300 soldats au 25 mai 2015.

Les clés du Moyen Orient.

Jaffrenou.Première guerre du Liban

Le monde diplomatique

Sénat, interventions françaises au Liban.

France ONU Liban.

Ministère de la Défense, defense.gouv.fr

Vidéo sur la guerre du Liban (1975-1990)